『アンモニア』はかなりヤバい②

ゴールデンウィークの準備でバタバタして久々のブログ投稿です。

前回のお話では「飼育水の中にあったらヤバいものはアンモニア」ということが分かったものの、アンモニアは目に見えないので厄介という話題でした。

その目に見えないアンモニアを試薬で検査し、目に見える色に変換するのですが、もし試薬の色が緑になって有害な物質が検出されたらどう考え、どう対処すれば良いのでしょうか。

実は「セラ NH4/NH3 アンモニアテスト」試薬で検査しているのは「アンモニア(NH3)」ではなく無害な「アンモニウム(NH4)」という物質なんです。

そしてこの「アンモニウム(NH4)」は水のアルカリ性や酸性といった「pH(ピーエイチ)」によって毒性の高い「アンモニア(NH3)」に変化します。

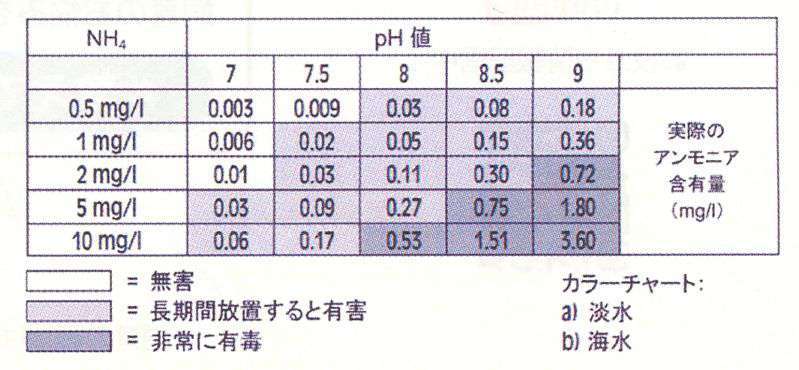

具体的にはセラジャパンさんの製品に付属していた下の図を参考にしましょう。

原則として中性であるpH7.0以下ではアンモニウムはアンモニアに変化しにくいため、試薬でアンモニウムが検出されたとしても、即危険という訳ではありません。

ただし、タライで飼育している方の多くは夏場は水がグリーンウォーターになっていることと思います。

このグリーンウォーターのpHは9.0を超えることも珍しくありません。

そうすると、アンモニウム(NH4)の測定値がが0.5㎎/lであっても有害であることが分かります。

要するに「セラ NH4/NH3 アンモニアテスト」でアンモニウム濃度を知っただけでは不十分で、アンモニア濃度を知るには正確な「pH」も測定する必要があるという事です。

そして、ここで水温とアンモニアの関係を調べてみましょう。

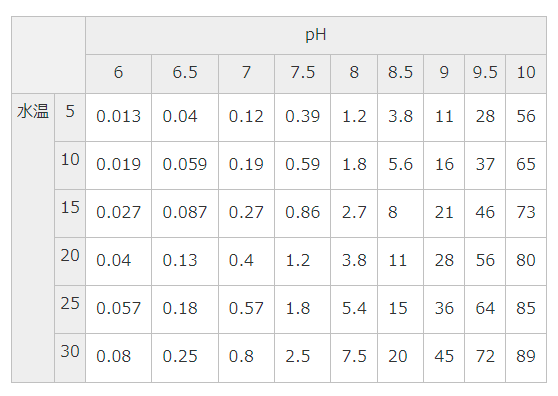

下の図はUSEPAによって1987年に発表された総アンモニア濃度からphと水温を用いて遊離アンモニア濃度を求める一覧表です。

横軸がpH、縦軸が水温、値は%になります。

詳しくはアクアリウムWiki にある「アンモニア(あんもにあ) 」 の項を見ていただきたいのですが、要は水温が上がるほど、そしてpHが高いほど、毒性の高い「アンモニア」濃度が高くなるということです。

例えば、同じpH7.0でも水温10度の冬(0.19%)と、水温30度の夏(0.8%)では、単純にアンモニアの濃度は4倍強になってしまいます。

詳しいお話はアクアリウムWikiを読んでいただければわかるので割愛しますが、メダカの飼育環境に当てはめれば、

「水温が高くグリーンウォーター(アルカリ性)になりやすい夏場は、冬場に比べて同じ飼育水であってもアンモニア濃度が何倍も高くなる可能性がある」ということです。

これらのデータから暑い季節になるほど飼育水の管理には気をつかう必要があると言えます。

そして高水温下では水の中に溶け込む酸素量が少なくなります。

アンモニアの何が害かというと、アンモニア濃度が高くなると「アンモニア中毒」に陥り、メダカの神経系やエラに強いダメージを与え、血中の酸素濃度が下がったり、平衡感覚がやられると言われています。

アンモニア濃度の高い飼育水で、溶存酸素量が少ない環境を人間に置き換えれば「無酸素でエベレストを登りながら毒を飲まされている状態」とでも言いましょうか。

そんな環境、メダカでなくても死んでしまいます。

では、こんな飼育水になってしまわないようにどうしたら良いのか。

長くなりましたのでそのへんはまた次回で。

畳む